Suara.com – Pengalaman yang baik dalam mewujudkan pembangunan perkotaann yang berkelanjutan yang tertuang dalam New Urban Agenda bukan hanya konsep atau teori yang tidak implementatif namun justru menjadi tantangan kita semua untuk mewujudkannya menjadi aksi nyata.

New Urban Agenda itu harus diwujudkann dan dijadikan kegiatan nyata sehingga bisa berdampak dan bermanfaat luas, berkelanjutan, serta bisa terus direplikasi untuk terus mewujudkan kota-kota maupun kawasan urban yang lebih baik.

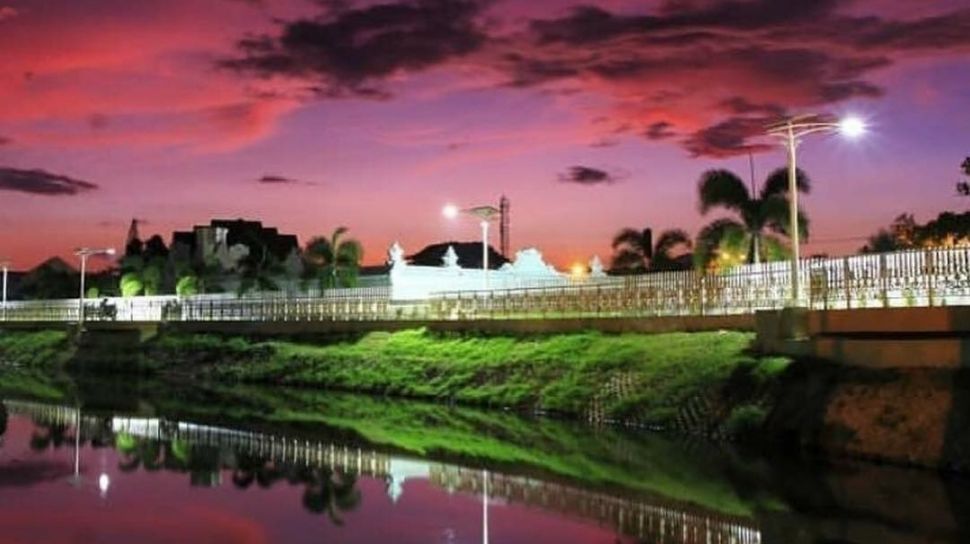

Kemunculan kawasan kumuh di perkotaan merupakan fenomena yang banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, kondisi yang terjadi di Kawasan kumuh di kota saat ini tengah menghadapi berbagai permasalahan khususnya kualitas dan kuantitas di lingkungan permukiman yang terkait dengan kondisi sarana, prasarana, dan kondisi bangunan di kawasan tempat tinggal.

Pada dasarnya permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek yang saling mempengaruhi, yaitu lahan, rumah, perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terjalin dalam suatu sistem sosial, ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Permukiman kumuh harus dipandang secara utuh dan intégral dalam dimensi yang lebih luas.

Baca Juga:

World Habitat Day 2020 di Surabaya, Bahas Perumahan Layak

Menurut UU No.1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, karateristik fisik alami.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), secara eksplisit dicantumkan bahwa salah satu ruang lingkup penyelenggaraan PKP adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan program oleh berbagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab.

Membaca artikel yang ditulis oleh TL OSP 7 Provinsi Bali Indro Budiono, dengan judul “LC, Model Alternatif Tangani dan Cegah Permukiman Kumuh Perkotaan” memberikan masukan bagi kita bahwa pengambil kebijakan wajib memiliki strategi dalam penanganan kumuh berdasarkan kajian dan analisis tajam dan baik dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi wilayah, karakteristik penduduk, status lahan, kepadatan bangunan, tingkat kekumuhan, kesesuaian dengan tata ruang dan faktor lain yang mendukung agar strategi dan kebijakan yang diambil melahirkan “pembangunan yang membahagiakan”.

Ada beberapa model yang dapat dipergunakan sebagai alternatif dalam menangani masalah permukiman kumuh di perkotaan antara lain, pertama, Model Land Sharing I. Model land sharing adalah penataan ulang di atas lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi. Dalam penataan tersebut, masyarakat akan mendapatkan kembali lahannya dengan luasan yang sama sebagaimana yang selama ini dimiliki/dihuni secara sah, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum (jalan, saluran). Beberapa syarat untuk penanganan yang akan dilakukan, antara lain, (1) tingkat pemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas, (2) tingkat kekumuhan tinggi, dengan ketersediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar, (3) tata letak bangunan tidak berpola.

Kedua, Model Land Sharing II. Menurut Angel dan Boonyabancha (1988), land sharing merupakan proses sharing lahan, terjadi dengan kondisi (1) lahan dimiliki oleh satu orang/instansi, (2) Lahan yang dulunya dalam keadaan kosong diokupasi/dihuni secara liar oleh sekelompok orang, (3) lahan mau digunakan kembali oleh pemilik dengan konsekuensi membagi lahan menjadi dua—sebagian besar untuk pemilik lahan dan sisanya untuk pemukim liar, (4) keputusan bersama/atas persetujuan dua belah pihak, dan (5) masyarakat mau berperan aktif dalam proses tersebut—ikut serta dalam memberikan ide/pemikiran.

Baca Juga:

The World Habitat Day Surabaya 2020, Jokowi Soroti Lonjakan Penduduk Kota

Hal ini bisa diterapkan di Indonesia, dimana banyak lahan milik pemerintah (kebanyakan di tepian sungai, areal PTPN atau rel kereta api) biasanya dihuni secara liar oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan membangun Rusunawa, tentunya dengan pengawasan yang ketat dan kontinyu agar tidak terjadi penyelewengan pengguna.